La ley liberal que se vistió de uniforme

La Ley de Orden Público de 1870: cuando la defensa de las libertades constitucionales legitimó el control militar

El siglo XIX español, como el de la mayoría de las naciones de nuestro entorno, fue un popurrí de profundas convulsiones políticas, militares y sociales.

Los sables que vencieron al Carlismo en la cruenta primera guerra civil protagonizaron la dirección del Estado hasta la Revolución de 1868. Todos ellos liberales, en las vertientes más conservadoras o progresistas del término, pero liberales, al fin y al cabo.

La facción militar más progresista lideró la revolución de 1868, que no fue un pronunciamiento más, porque llevó a la misma reina a cruzar la frontera y refugiarse en Francia. Un militar, el general Serrano, se hizo cargo de la regencia a la espera de un rey. Se buscó por todas partes a uno que pudiera ceñirse la corona en un ambiente que no parecía el más propicio para nadie con venas azuladas.

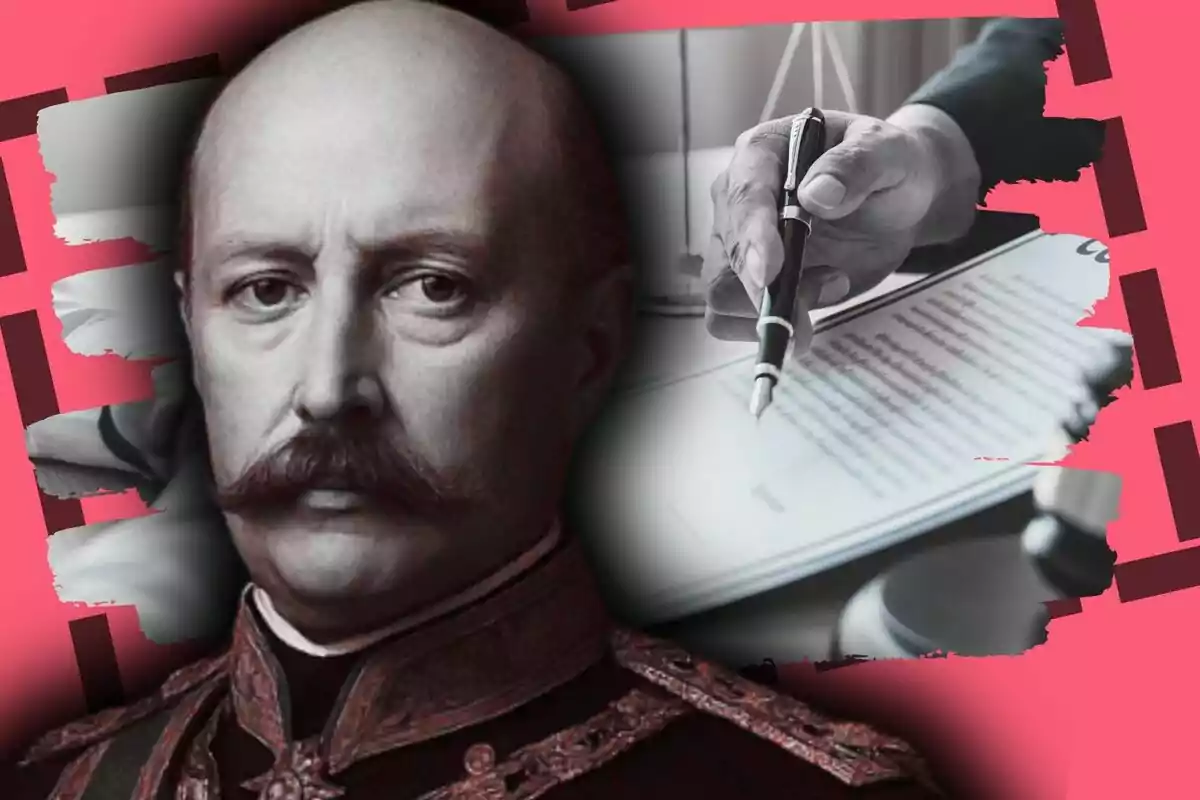

Durante ese periodo, con Serrano de regente y el reusense Juan Prim al frente del Consejo de Ministros, se aprobó la Ley de Orden Público en 1870.

Nació en pleno Sexenio Democrático, cuando la sangre de los españoles se encontraba especialmente alterada ante el empuje de las nuevas ideas, de las nuevas propuestas, y de una apetencia por salir a la calle pancarta en mano que hizo de aquellos seis años un dolor de genitales para los maquetadores de los periódicos de cuatro páginas, por no disponer de espacio de todo lo que llegaba a las redacciones.

La ley marcó un hito clave en la articulación del control estatal sobre la protesta, la insurrección y la disidencia política. Sin embargo, su legado se extendió mucho más allá del objetivo explícito de “asegurar el orden”, convirtiéndose en una herramienta estructural de intervención militar en la vida pública que sobrevivió hasta bien entrada la Segunda República y que se extendió tras la Guerra Civil hasta la llegada del nuevo régimen constitucional.

Desde su promulgación, esta ley fue un reflejo de la desconfianza de los poderes civiles hacia sus propias instituciones. En lugar de confiar en cuerpos policiales profesionales, que fueron deficientes durante el siglo XIX y el primer tercio del XX, el texto legal articuló un protagonismo creciente de las autoridades militares en la represión de cualquier disenso, lo que incluyó huelgas, insurrecciones y manifestaciones obreras o republicanas. El resultado fue una constante militarización del espacio político.

Hay que tener en cuenta que la ley llegó en un momento de profunda división interna de los propios revolucionarios que ya rivalizaban entre los partidarios de un rey procedente de una dinastía alternativa a la borbónica, y los que abogaban por pasar directamente a una República. Nicolás María Rivero era el ministro de Gobernación, había sido el primer alcalde de Madrid tras el triunfo de La Gloriosa, y se distinguió por su capacidad para “solucionar” revueltas.

La ley fue promulgada el 23 de abril de 1870 en el contexto de una monarquía vacante tras el derrocamiento de Isabel II, las frecuentes alteraciones del orden, provocadas por el vacío de poder en los municipios, se dieron con profusión por toda España. La Constitución de 1869 fue un texto legislativo profundamente renovador y avanzado para su época. Por primera vez, en España había sufragio universal masculino. Pero, en defensa de la Constitución, se hacía necesaria una herramienta que legalizara la suspensión de derechos constitucionales mediante la declaración del “estado de guerra” o “estado de sitio”, lo que otorgó al Ejército facultades judiciales y ejecutivas sobre la población civil.

Esta herramienta no era circunstancial. El pánico a una rebelión que acabara con el régimen desde abajo, por un exceso de celo en la implantación de reformas, y la energía revolucionaria exhibida por los federalistas intransigentes, sirvieron de argumentos para facilitar la intervención armada ante cualquier amenaza interna. Los temores de los legisladores no eran infundados. La declaración del Estado Catalán de 1873 y el caos cantonal posterior, dieron la razón al espíritu de la Ley.

Una de las consecuencias más duraderas, y que marcó la historia de España para todo el siglo siguiente, fue el crecimiento del papel del Ejército como garante del orden interno. El Ejército, en lugar de ser una institución subordinada al poder civil, adquirió una potestad casi soberana en tiempos de inestabilidad. Durante la Restauración borbónica (1874-1931), la declaración del estado de guerra se utilizó de forma sistemática para legitimar la intervención de la autoridad militar en la resolución de conflictos sociales, sobre todo laborales. El movimiento obrero, cada vez más activo y vehemente en sus reivindicaciones, se convirtió en el principal elemento perturbador del orden público y fue el que más sufrió las consecuencias de la aplicación de la Ley.

Esto consolidó una lógica donde el militar era visto como “el último garante de la Nación”, y muchos oficiales asumieron ese papel como “salvadores de la patria”. Los Consejos de Guerra juzgaban a civiles por delitos como sedición o desobediencia. Estos se veían de repente frente a un tribunal militar repleto de uniformados y con código penal que acumulaba sentencias para nada laxas. Este fenómeno institucionalizó una asimetría de poder entre civiles y militares que contaminó todo el sistema político del periodo de la Restauración y que evolucionaría hasta los años 80 del siglo XX. En una ola en el que el nacionalismo derivó en militarismo en Europa, aunque un militarismo expansionista, irredentista e imperialista en España, presa de una indisimulable decadencia, el militarismo fue de defensa contra el enemigo “interior”.

Repercusiones en el movimiento obrero y en la protesta social

La Ley de Orden Público fue empleada como instrumento de represión preventiva y disuasiva ante el incipiente movimiento obrero del siglo XIX, si bien, los ataques anarquistas se hicieron más contundentes y violentos cada vez, llegando a emplear el artefacto explosivo en eventos donde se concentraba mucho público.

Desde la huelga general de 1902 en Barcelona hasta los conflictos campesinos andaluces de los años 20, el Ejército se convirtió en agente represor por excelencia, desplazando incluso a la Guardia Civil, tradicional cuerpo de control rural.

Los militares gestionaban el orden no como una cuestión de seguridad pública sino como una cuestión de soberanía y lealtad al Estado, haciéndolos especialmente antipáticos para las organizaciones obreras a las que debían enfrentarse cada vez que una huelga general revolucionaria detenía los procesos de producción, paraba los tranvías, quemaba edificios religiosos o excedía de la protesta pacífica. Esta concepción fue clave para entender la rigidez del sistema de la Restauración frente a la modernización política y la emergencia de la sociedad de masas.

El uso extensivo del estado de excepción desvirtuó el parlamentarismo liberal. Las Cortes Generales podían quedar en suspenso por una declaración militar de "orden público". Durante el reinado de Alfonso XIII, la Ley de Orden Público se convirtió en el marco legal que permitía la anulación práctica de la libertad de prensa, reunión y asociación, sin necesidad de reformar la Constitución de 1876. Evidentemente, todo ello en un contexto europeo de viva convulsión, en el que lo que estaba pasando en España tenía su antecedente en las calles de París, Berlín, Roma o Viena.

La ley funcionaba como una “ley suprema”, paralela al texto constitucional, permitiendo a los militares regular la vida civil en cuanto se percibía “alteración” del orden social. Este proceso se vio especialmente recrudecido durante la conocida Huelga de la Canadiense en Barcelona en 1919. El teniente general Joaquín Milans del Bosch, auxiliado por el gobernador militar de la provincia, el general Severiano Martínez Anido, tuvieron a las provincias catalanas en Estado de Guerra durante más de tres meses.

La República

La llegada de la Segunda República en 1931 fue popular entre muchos militares, aunque otros, generalmente de alta graduación, la vieron con recelo y desconfianza. El primer gobierno trató de enmendar la situación con respecto a la controvertida ley, derogándola y sustituyéndola por una legislación que reducía el poder de intervención del Ejército en los asuntos internos. En este nuevo marco, la Policía republicana, los cuerpos de seguridad civil y los tribunales ordinarios intentaron retomar el control de la disciplina social.

Santiago Casares Quiroga, ministro republicano de Gobernación, fue explícito en denunciar la “inercia militarista” de la legislación anterior y propuso la Ley de Defensa de la República como sustituto que restituía competencias al poder civil. No obstante, la ley sirvió también para presionar a la disidencia y llegó a facilitar el cierre temporal de periódicos y promulgar la censura cuando se considerara necesario. Desde febrero de 1936 hasta el inicio de la Guerra Civil, España estuvo en Estado de Excepción, quedando cada artículo de prensa visado por la censura.

La Ley de Orden Público de 1870 fue más que un cuerpo normativo: fue un síntoma y un motor del fracaso del constitucionalismo liberal español. Su existencia consolidó una cultura política profundamente autoritaria, donde el Ejército no solo intervenía en momentos excepcionales, sino que actuaba como árbitro político con poder de veto. Mi querido profesor y director de máster tesis, D. Fernando Puell de la Villa, calificó este periodo, entre 1868 y 1917, como “Pretorianismo”.

La derogación de la ley en 1931 no pudo borrar su huella. El espíritu de tutela militar sobre la política seguiría vivo en el inconsciente institucional hasta bien entrado el siglo XX. De hecho, el propio cuerpo de Asalto, creado en el primer bienio de la República, se dotó de oficiales con demostrada afinidad al nuevo régimen. Su jefe, el teniente coronel Agustín Muñoz Grandes, había participado indirectamente en la intentona republicana de diciembre de 1930, más tarde, en 1937, acabó sumándose al bando sublevado durante la Guerra Civil. A pesar de ser un cuerpo policial, sus jefes eran todos oficiales de las distintas armas del Ejército de Tierra.

El comité revolucionario que surgió del pacto de San Sebastián en agosto de 1930 apostó por un golpe militar, coordinado con una huelga general revolucionaria, para hacer caer a la Monarquía. Tras ello, los movimientos de los militares, sus cambios de destino y sus ascensos o movimientos radicales en el escalafón fueron siempre motivados por la afinidad política de los interesados.

La “desmilitarización” del orden público no llegó de facto hasta los años 80, cuando el Ejército comenzó a mirar más allá de los Pirineos como elemento fundamental de la acción del Gobierno de España en su política exterior y contribuyendo a la política de seguridad común en las alianzas de las que la nación forma parte, pero esa es otra historia digna de ser contada.

Fuentes empleadas en este artículo

- Calleja, E.G. (2008). La política de orden público en la Restauración. Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea.

- Bonnefoy, J.C.M. (2016). Los delitos sociales en la España de la Restauración (1874-1931). Anuario de Historia del Derecho Español.

- Riquelme, S.F. (2011). Corporativismo y relaciones laborales en España. Cuadernos de Relaciones Laborales.

- Martínez, S.V. (2023). Inventar una policía republicana: los discursos políticos sobre el orden público en la Segunda República. Revista de Historia da Sociedade e da Cultura.

- Rabal García, J.L. (2020). Conflictividad y orden público durante la Segunda República en la Región de Murcia (1931-1936).

- Solans, F.J.R. (2015). «El catolicismo tiene masas». Nación, política y movilización en España, 1868-1931. Historia Contemporánea.

- Fernández García, G. (2023). Tesis doctoral sobre orden público y derecho penal. Universidad de Huelva.

- Trujillano, R.P. (2020). Gitanos, moros y negros ante los tribunales. Historia Constitucional.

Más noticias: