La Guerra de Margallo

Miguel Primo de Rivera comenzó aquí su brillante trayectoria militar que le llevaría a ser el primer general de los egresados de la Academia General Militar en su primera época

A finales del siglo XIX, España atravesaba un difícil equilibrio entre la añoranza imperial y una modernidad que apenas rozaba sus estructuras políticas, sociales y militares. Al profundo desgaste de una larga guerra de 10 años en Cuba, la Tercera guerra civil carlista, el conflicto cantonal, y el cambio político que restauró la Monarquía, se unía una profunda crisis económica.

En este difícil contexto, Melilla, la pequeña plaza de soberanía española en el norte de África, se convirtió en el escenario de una crisis internacional y una breve guerra: la que la posteridad conocería como "La Guerra de Margallo", por el apellido del general que pereció al frente de sus hombres y que es bisabuelo del político, antiguo ministro de Asuntos Exteriores, que lleva el mismo apellido.

Allí empezó a forjarse la figura de Miguel Primo de Rivera, el futuro dictador, en ese momento un joven teniente.

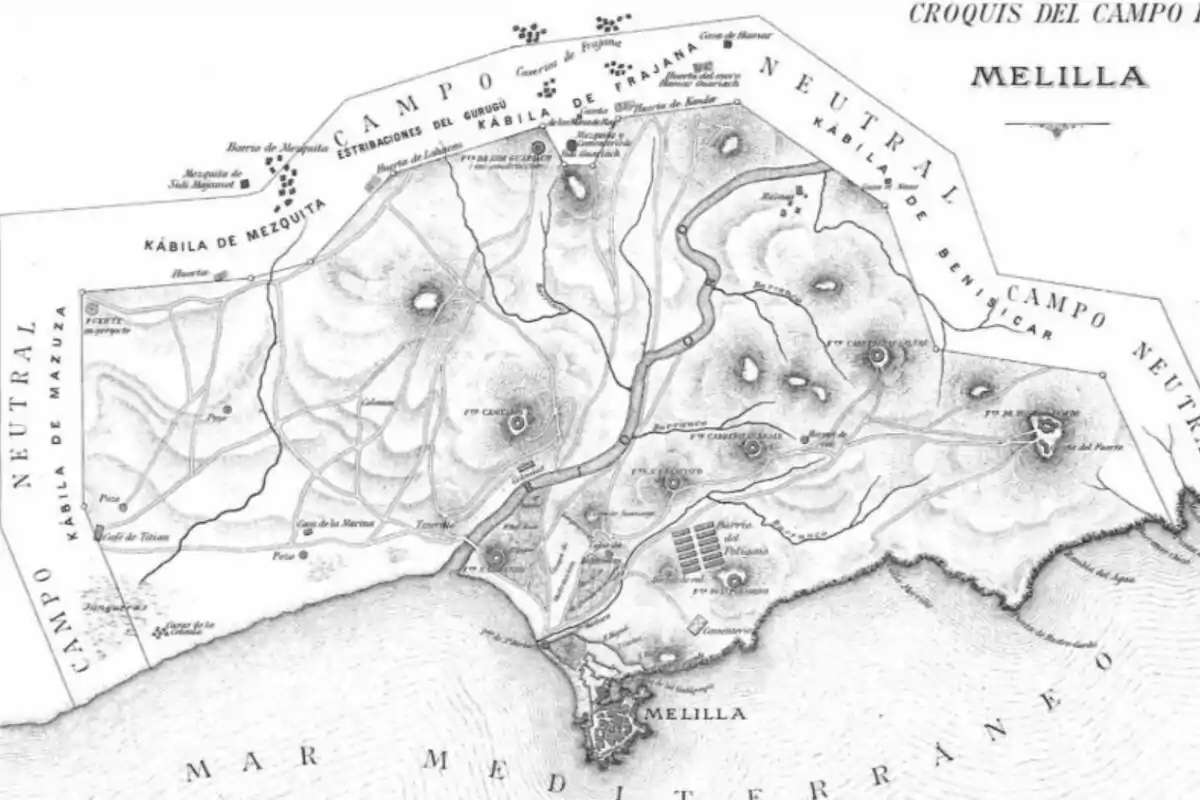

En 1893, Melilla era una ciudad-fortaleza enclavada en el litoral africano, rodeada de territorio controlado por tribus rifeñas con vocación de permanente insumisión frente al poder central marroquí y, por supuesto, recelosas de la presencia española. Tras el Tratado de Wad-Ras de 1860, al que se llegó tras la victoria española en el conflicto hispano-marroquí, se delimitaron precariamente las fronteras de la plaza, aunque no sin dejar resentimientos locales. Melilla era, y es, una ciudad históricamente dependiente del reino de Castilla, desde que Pedro de Estopiñán desembarcara en sus ruinas en 1497, tras haber sido devastada por los 'wattásidas' por rebelarse contra Fez y pretender ofrecer su sumisión a Fernando el Católico.

En 1893 la guarnición era pequeña (alrededor de 1.300 hombres), y Melilla no contaba aún con un puerto digno. Una rada, donde a duras penas podían anclar los barcos y descargar sobre botes, siempre que el estado del mar lo permitiera, era la solución de compromiso. Esto complicaba el suministro en caso de que se produjera un conflicto prolongado.

Estructuralmente, el ejército español vivía tiempos de reorganización y escasez presupuestaria. Se había desmantelado la Academia General Militar y las diferentes armas volvían a sus escuelas específicas. Los ascensos se veían entorpecidos por un exceso de oficiales respecto a la tropa, resultado de las guerras anteriores que demandaron una fuerza contundente, pero que al licenciarse esta, dejaba a un montón de oficiales en los numerosos regimientos de reserva que no tenían más tropas que las que aparecían en el papel, y que se mantenían únicamente en caso de movilización. Medio Ejército eran regimientos de reserva, con oficiales, pero sin tropa.

En las postrimerías del verano de 1893, el ejército profesional español estaba acostumbrado a la guerra peninsular con un enemigo idéntico, que solo se diferenciaba ideológicamente, pero no en técnicas y procedimientos. Otro foco de experiencia había sido la larga guerra de Cuba, que finalizó en 1878. Allí, el terreno se caracterizaba por la espesa manigua que permitía las acciones guerrilleras a los insurgentes. Los soldados españoles solían limitarse a proteger poblaciones y haciendas y rara vez se enfrentaban en campo abierto porque los mambises evitaban ese tipo de combate.

Sin embargo, el rifeño era diferente. Apenas hay vestigios árabes en el Rif, la inmensa mayoría de sus habitantes eran descendientes de las tribus bereberes, siempre considerados como de un nivel inferior a los árabes llegados durante siglos de Oriente y que se concentraban en Fez, Alcazarquivir y las zonas más próximas a la costa atlántica. La sociedad rifeña tenía una organización tribal, de puro sometimiento feudal a la cabila (nombre de la tribu) que podía ejercer el poder de la violencia con mayor capacidad. Los cabileños seguían al más fuerte, se unían a él y le proporcionaban jóvenes para la guerra contra quien osara retarle.

El detonante de la crisis fue la decisión española de reforzar las defensas exteriores de Melilla, en especial, la construcción del fuerte de Sidi-Guariach, próximo a los límites exteriores y en la vecindad de la aldea de Frajana. La reacción de las cabilas rifeñas fue inmediata y contundente: sabotearon las obras en varias ocasiones, llevando a cabo destrucciones nocturnas una y otra vez.

El general de brigada Juan García-Margallo, veterano de la anterior guerra de Marruecos, la de 1859-1860, optó por proteger las obras con una fuerza militar y, simultáneamente, buscó la negociación con las autoridades rifeñas. Sin embargo, el desencuentro era profundo. El bajá, aunque prudente, dejó claro que las tribus no consentirían la construcción.

Pocos días después, la situación se tornó insostenible: ataques y tiroteos aislados dejaban claro que Melilla se preparaba para un asedio.

En la madrugada del 2 de octubre, bajo la vigilancia de unos 40 soldados españoles, una imponente masa de combatientes rifeños descendió del monte Gurugú, emblema y baluarte de la región. La estimación de rifeños implicados en la harca podía alcanzar los 12.000, toda una avalancha frente a los exiguos defensores.

Margallo reaccionó con la energía de la vieja escuela: movilizó a 700 hombres del Batallón Disciplinario y del Regimiento África n.º 1 para socorrer a sus efectivos bajo ataque. Tras horas de combate, y con el apoyo de la artillería de la plaza, los españoles lograron repeler la acometida y replegarse. Las bajas ese día fueron sangrientas: ocho muertos (incluidos tres oficiales) y 33 heridos; cifras que revelan tanto la dureza del choque como el riesgo asumido por una oficialidad que vestía un uniforme distinto, y que cargaba sable en mano en una reminiscencia romántica del alarde y la valentía. Cuando los soldados españoles se establecían en posición de tiro, apoyados sobre un muro de sacos terreros o un parapeto, el oficial se mantenía de pie, erguido y desafiante. Esa era la razón de la desproporción en el número de bajas.

Pronto, la ciudad entera se vería bajo constante amenaza. Se atacaban varios fuertes a la vez y la presión sobre el perímetro era tal, que un colapso en cualquiera de las posiciones podía abrir una riada de enemigos hasta el mismo corazón de Melilla.

Mientras en Melilla se combatía, en la Península había otra guerra: la de los periódicos militares, tremendamente influyentes en la oficialidad y la opinión pública castrense. Medios como El Correo Militar criticaban el "excesivo pacifismo" gubernamental. El ministro de la Guerra, José López Domínguez, intentaba evitar una mayor escalada, consciente de las limitaciones logísticas y políticas de España.

Ante las críticas y la presión pública, el gobierno liberal de Práxedes Mateo Sagasta acabó cediendo, pidiendo permiso al sultán para castigar a los culpables "en legítima defensa" y ordenando el desplazamiento de nuevos efectivos a Melilla. Se relevó a Margallo al frente de la plaza, encomendando el mando a un general de división, Macías, y se asignaron más tropas.

El 28 de octubre, se intensificó el hostigamiento rifeño. Esa noche, Margallo, relevado sobre el papel, pero a la espera de que su nuevo "jefe" llegara a Melilla, acudió de fuerte en fuerte organizando la defensa y animando a sus hombres. En esa jornada, tenía lugar un hecho llamado a convertirse en leyenda: el ataque a Cabrerizas Altas.

En pleno combate, Margallo tomó la decisión de sacar artillería fuera del fuerte para batir las posiciones donde el enemigo, mucho más numeroso que los defensores, hostigaba con constante fuego de fusilería. Al salir, su fajín rojo lo hizo blanco visible: un disparo certero de los rifeños lo abatió en el acto. Su muerte provocó el desconcierto y casi la tragedia, pues los rifeños intentaron hacerse con las piezas de artillería que habían salido unos metros desde la puerta del fuerte de Cabrerizas Altas.

En ese momento crítico, un joven teniente del Regimiento de Extremadura, Miguel Primo de Rivera, encabezó una carga de ocho soldados y, sable en mano, recuperó las piezas antes de que el enemigo se las arrebatara. La prensa del momento recogió la gesta, ilustrada en la revista Blanco y Negro: Primo, animando a sus hombres blandiendo el sable, emergió como un héroe de la joven oficialidad.

El joven teniente fue condecorado con la cruz de San Fernando de 2ª clase y ascendido a capitán por méritos de guerra. Junto a él, otros destacados combatientes como el capitán Picasso (futuro autor del famoso informe tras el Desastre de Annual) fueron igualmente reconocidos. Pero fue Primo de Rivera quien se convirtió en la figura paradigmática del "militar africanista" nacido en el crisol de Marruecos.

La llegada masiva de refuerzos encabezados por uno de los veteranos del ejército, Arsenio Martínez Campos, selló el fin de los combates. La campaña duró apenas unas semanas, aunque la tensión y las refriegas siguieron un tiempo, especialmente bajo el mando cauteloso del general Macías, que rehusó lanzarse a operaciones de castigo, tomando nota de la elevada mortandad entre los oficiales.

El conflicto resultó, a ojos de la historia, poco más que una refriega, aunque con efectos desproporcionados en la proyección interna y externa de España. Se reorganizaron las plantillas, se movilizaron decenas de miles de reservistas, y quedó de manifiesto la desorganización y carencia de medios del ejército para una verdadera campaña expedicionaria.

El ejército español, encorsetado por la falta de recursos, macrocefalia y un sistema de promociones bloqueado, vio en África un nuevo escenario donde los más decididos —los que serían conocidos décadas después como "africanistas"— podían ascender de modo más rápido y adquirir experiencia real de mando. Así nacería el germen de una generación de militares que ganarían peso político y, en ocasiones, protagonizarían la historia del siglo XX español.

La guerra de Melilla tuvo también sus réplicas en la sociedad española, especialmente en la relación entre militares y políticos y, de modo más notable, en los orígenes de lo que historiadores y sociólogos han llamado la "cuestión militar".

El sistema de recompensas mediante ascensos por méritos de guerra, aunque tradicional dentro del ejército, se convirtió en foco de discordia, tensando las relaciones entre la oficialidad "peninsular" y la africanista. Ya en 1893 los periódicos militares alertaban del riesgo de abrir la puerta a ascensos fáciles a costa de quienes, por falta de "enchufe", permanecían estancados por antigüedad.

En paralelo, el impacto social recaía como siempre sobre las capas más humildes: el servicio militar obligatorio caía, en la práctica, mayoritariamente sobre quienes no podían pagar la exención, y la movilización de reservistas suponía el abandono de familias sin un sustento alternativo.

La breve guerra de Melilla terminó, pero su onda expansiva alcanzó a toda la estructura castrense y política de la Restauración española. Señaló las fisuras de un ejército sobredimensionado en su jefatura, pero deficitario en recursos reales y con una oficialidad dividida entre "africanistas" (pragmáticos y con experiencia de combate) y "peninsulares" (más aferrados a la rutina y las promociones regladas).

En el plano personal, aquella escaramuza cambió la vida de Primo de Rivera, quien pronto sería reconocido como el primer general salido de la primera generación de la Academia General Militar.

Para las cabilas rifeñas, la refriega mostró su capacidad de resistencia y la inviabilidad de un dominio estable por parte de una potencia europea sin un compromiso firme y sostenido.

Lo que sucedió en Melilla en 1893 prefiguró el tipo de conflictos que España viviría en Marruecos durante los siguientes treinta años: choques brutales contra una guerrilla inextinguible, la martirización de la oficialidad, el sacrificio de la tropa procedente de las clases más humildes, la instrumentalización de los éxitos y derrotas en la prensa… y el ascenso de los militares que después dominarían las campañas en África (Berenguer, Silvestre, Primo de Rivera...).

La Guerra de Margallo fue, en suma, algo más que una refriega: fue el ensayo general de un drama que tendría su capítulo más negro en Annual y su consecuencia política en los regímenes autoritarios de los años 20 y 30.

En las trincheras de Melilla, bajo el sol implacable del Rif, surgió no solo una generación de soldados y oficiales, sino una nueva mentalidad en el ejército español. Esa generación marcaría el rumbo de la España del siglo XX, para bien y para mal. Y en ella, la figura de Miguel Primo de Rivera, forjada en el fragor de la breve guerra de 1893, simboliza el inicio de una carrera militar que habría de influir decisivamente en la historia de España.

La Guerra de Margallo, lejos de ser solo un episodio menor, fue el prólogo de un nuevo tiempo de conflictos, transformaciones y, sobre todo, del protagonismo militar en la vida del país. Pero, esa es otra historia digna de ser contada.

Más noticias: