El golpe de Estado de los cuatro generales

Un Ejército fascista se sublevó contra el régimen democrático de la Segunda República que se sostuvo durante casi tres años gracias a las milicias

La Guerra Civil española ha sido el hilo argumental de multitud de novelas y guiones de cine. Existen miles de estudios historiográficos sobre cada aspecto, por pequeño que sea, de un conflicto que perdurará en la memoria colectiva durante siglos.

La percepción actual, la más básica, la menos interesada por conocer con cierto grado de profundidad la verdad; es que un Ejército fascista se sublevó contra el régimen democrático de la Segunda República que se sostuvo durante casi tres años gracias a las milicias. Más allá de los múltiples matices que tiene tan simplista y errónea afirmación, lo cierto es que la Guerra Civil ensombreció, históricamente hablando, a los acontecimientos previos en los que también tuvieron protagonismo los militares.

Ya escribimos en algún otro artículo, permítanme el plural mayestático, sobre la afición española a los pronunciamientos. La tradición liberal del Ejército de la España del siglo XIX se acompañaba de una apasionada rivalidad corporativa entre los militares que gobernaban contra los que conspiraban.

Los Espartero, Ferraz, Narváez, O´Donell, Prim o Serrano; solo por citar a los más representativos, fueron presidentes del Consejo de ministros liderando a los partidos liberales con apellido de moderados o progresistas en función del margen político que permitiera cada momento. Unas veces colaboraban entre ellos, otras se aliaban para hacer caer el Gobierno de turno, otras, incluso, como en el caso de Diego de León, daban con sus huesos en un paredón.

Lo cierto es que, por lo complejo, cambiante y lioso del periodo entre 1834 y 1875, una gran masa de población española conoce más esos nombres por su preeminencia en el callejero de Madrid que por sus acciones e inacciones.

La propia Primera República, que tan efímera y caótica resultó, fue regida, tras el pronunciamiento del general Pavía, por el general, Francisco Serrano. Otro pronunciamiento, el del general Arsenio Martínez Campos, trajo al joven Alfonso XII a recuperar el trono hispano para la Dinastía Borbónica.

Antonio Cánovas del Castillo, mente privilegiada al servicio de sus intereses, que, por supuesto, consideraba los de España, consiguió moderar un tanto la presencia de los sables en los Gobiernos, dejando, eso sí, los ministerios de Guerra y Marina para los entorchados y fajines encarnados.

El poder militar, no obstante, lejos de languidecer, se adaptó a la nueva realidad. Los capitanes generales de unas Regiones Militares, acotadas en las fronteras de los antiguos reinos, que solo sobrevivían, administrativamente hablando, en la organización militar; tenían un poder mucho más consistente que el de los gobernadores civiles. Estos últimos eran enviados a Madrid cada vez que las cosas pintaban en bastos y había que declarar el Estado de Guerra. Lo que se producía con excesiva frecuencia cuando los sindicatos planteaban huelgas con más enjundia que gritos y pancartas.

En 1923, cuando el régimen, tocado de muerte, parecía no tener remedio, fue un militar el que rescató al rey, poniéndose a la cabeza de un directorio que no fue mal acogido y que tuvo un primer periodo de popularidad y ciertos éxitos. Fue, precisamente, cuando existió cierta tentación de perpetuar lo que se había presentado como una dictadura temporal, lo que propició las conspiraciones que vinieron, una vez más, de uniformados dispuestos a deponer a su otrora compañero de armas, Miguel Primo de Rivera.

Primo de Rivera, acosado por crisis y, sobre todo, por militares, perdió la confianza del Monarca, que se acogió a un periodo transitorio de la mano de otro militar, el general Dámaso Berenguer, un hombre marcado por la tragedia de Annual y que llamó a su régimen “dictablanda”.

La alternativa republicana, ahora sí, se presentaba como una opción viable. Los partidos republicanos eran muchos y de diferente naturaleza. Los que habían llevado el apellido desde principios de siglo eran los Radicales a cuya cabeza seguía el Emperador del Paralelo, el otrora populista y fajador, Alejandro Lerroux. El resto era una amalgama de jóvenes federalistas, intelectuales que se dejaban los ojos en las estanterías del Ateneo, como Azaña; viejos políticos de la Monarquía, como Miguel Maura o Niceto Alcalá Zamora, y también, militares.

Los republicanos sabían que para que la Monarquía cayera, un golpe militar era necesario y a él se encomendaron en el pacto suscrito en San Sebastián en agosto de 1930.

El plan se apoyaba en un levantamiento en ciudades clave apoyado por una huelga general revolucionaria que debía organizar el PSOE.

El mayor conspirador de los generales había sido el republicano Miguel Cabanellas, por lo que, vigilados todos sus movimientos, se había descartado en los planes del Comité Revolucionario.

Había varias decenas de jóvenes oficiales, sobre todo de aviación, artilleros y algún ingeniero, que estaban dispuestos a todo, pero necesitaban generales de prestigio para llevar a cabo la intentona.

Los golpistas conocían las dificultades y no descartaban una Guerra Civil si la acción solo triunfaba parcialmente. Así estaban los ánimos a finales de 1930.

En palabras de Ramón Franco, el presidente del Comité Revolucionario, Niceto Alcalá Zamora, quería evitar la revolución que podía desatarse si todo recaía en las organizaciones obreras, por lo que buscaba y apostaba por dar el mayor protagonismo al Ejército y que este les sirviera en bandeja el nuevo régimen. El veterano político conocía perfectamente a los militares, ya que había sido ministro de la Guerra de la Monarquía en 1922.

Se intentó contactar con varios nombres: el general Yuste, gobernador militar de Pamplona y que rehusó cualquier conspiración, el coronel Varela Iglesias que en principio parecía favorable y que al final decidió no participar. Incluso, se habló del general Goded para ser el nuevo ministro de la Guerra, algo a lo que se negó Alcalá Zamora.

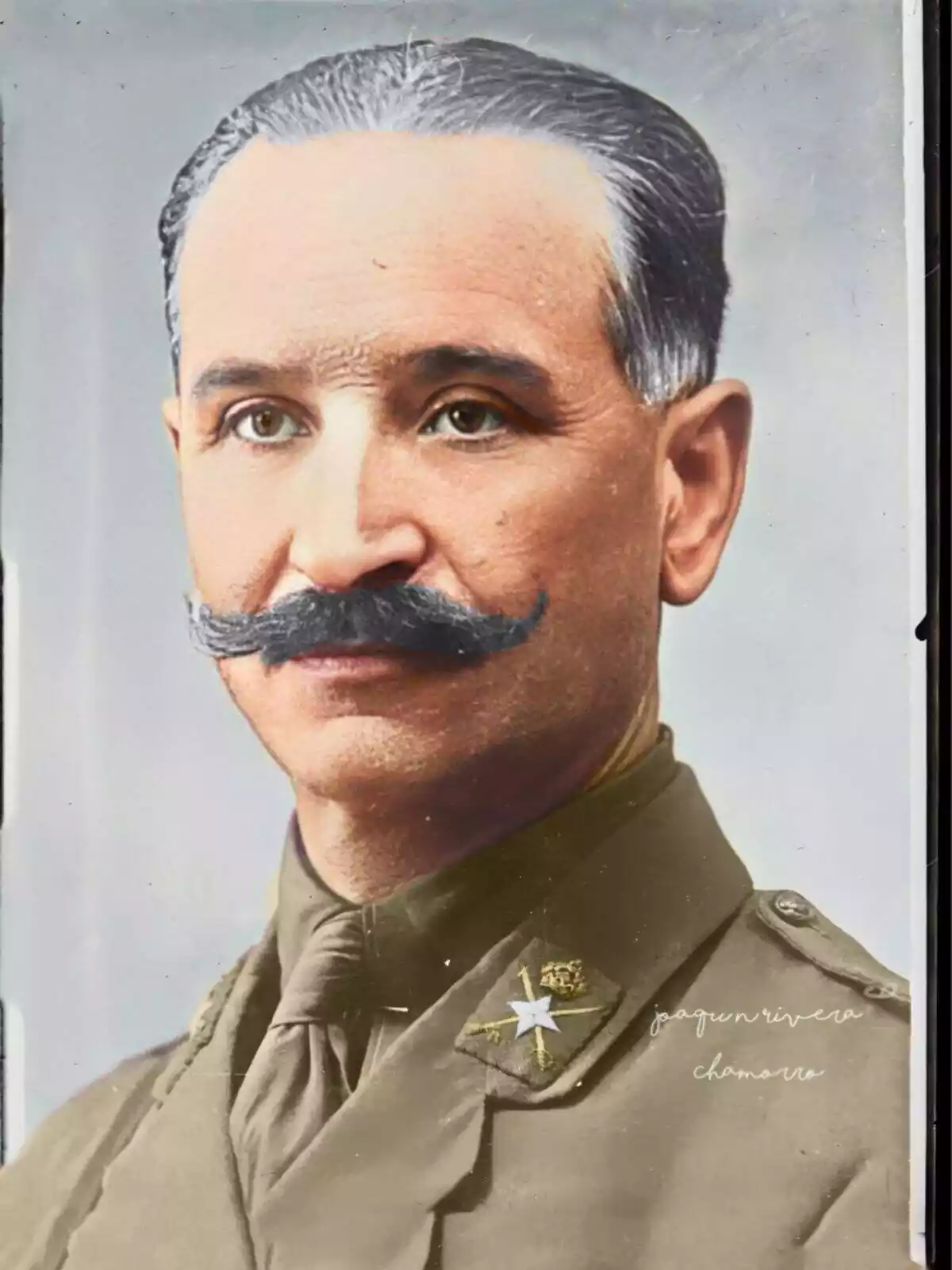

Núñez de Prado era un africanista puro, oficial de Caballería que había mandado unidades de regulares en Marruecos durante muchos años y conseguido una brillante carrera paralela al del general Francisco Franco, era, en estos momentos, el gobernador de Guinea Ecuatorial. Se encontraba en esos días en Madrid y se le ofreció encabezar el golpe en Barcelona. Núñez de Prado tanteó la guarnición de la Ciudad Condal y no lo vio nada claro, por lo que accedió en sumarse al golpe encabezando la sublevación en Burgos. Los republicanos tenían a su primer general.

En Madrid se contaba con el siempre inquieto Gonzalo Queipo de Llano, general que había sido arrestado por Miguel Primo de Rivera y que ahora se presentaba como republicano y federalista. Queipo debía tomar las fuerzas de Carabanchel y asegurar cuanto antes la capital, apoyado también con los aviones que el comandante Ramón Franco y sus compañeros aviadores tomarían para la causa rebelde.

El tercer general sería Villabrille que levantaría la guarnición de Logroño, aunque, como los dos anteriores, no pertenecía a la misma. Simplemente, se presentaría allí, tomaría el Gobierno Militar y daría órdenes confiado en que los jóvenes oficiales le secundaran.

El último de los cuatro era Eduardo López de Ochoa, barcelonés de nacimiento y que conocía bien la guarnición. Se comprometió con sublevar la Ciudad Condal o Lérida.

Lógicamente, la acción iba a ser apoyada por una huelga organizada por la UGT y el PSOE, que proporcionarían la inestabilidad necesaria para facilitar los movimientos militares y obligar a la Guardia Civil a posicionarse y tomar partido de uno u otro lado.

La organización se llevaba a cabo desde el Comité Revolucionario y todo fue un cúmulo de despropósitos. Se cambió de fecha, los de Jaca se adelantaron y acabaron detenidos y fusilados los capitanes Galán y García Hernández. El general Núñez de Prado se presentó el día 15, fecha prevista para el levantamiento, en Burgos, solo para constatar que allí nadie tenía conocimiento de nada y que estaba más solo que la una. A las pocas horas decidió marcharse por donde había venido y evitar hacer una “cadetada”.

López de Ochoa y Villabrille tuvieron la misma suerte y ni lo intentaron. Queipo de Llano sacó las tropas para marchar sobre Madrid, cuando ordenó que desplegaran, se dio cuenta de que contaba con unos cuantos reclutas de aviación con menos instrucción que un cartero de provincias y que con aquello no iría muy lejos. Decidió volverse al cuartel y organizar allí su defensa, sumido en un colosal desánimo.

Ramón Franco llegó a tomar el Aeródromo de Cuatro Vientos y despegó con un Breguet XIX para bombardear el Palacio de Oriente. Pablo Rada, su leal mecánico, se haría cargo de lanzar las bombas; algo que no había hecho nunca. La normalidad en Madrid era absoluta, ni rastro de huelgas, niños jugando en la calle y la actividad normal de un día corriente. Ante el peligro de matar inocentes, el pequeño de los Franco se volvió al aeródromo y poco después, junto a Queipo de Llano emprendió su huida que le llevaría al exilio.

Una serie de casualidades, circunstancias y, sobre todo, una organización nefasta, llevó al fracaso absoluto el Golpe de Estado. Los militares, sobre todo Ramón Franco, clamaron contra los Socialistas porque consideraban que les habían traicionado.

Años después, los socialistas se echaron la culpa unos a otros. Besteiro culpó a Largo Caballero y este a Indalecio Prieto. Ambos pensaban que los otros lo habían organizado todo y el 15 de diciembre de 1930 no pasó absolutamente nada.

¿Qué sucedió en realidad? El retraso del golpe, del día 12 al 15, generó una gran confusión. La adelantada de Jaca, a cuyos militares el político gallego Casares Quiroga había acordado avisar, cumplieron con su parte porque Casares Quiroga se paró a descansar y no llegó a tiempo para detenerlos.

El fracaso de Jaca desanimó a muchos, entre otros, a los propios socialistas que pensaban que todo, de ese modo, quedaba cancelado. Besteiro pensó que todo se llevaría a cabo el día 15, pero otros socialistas, de nivel más intermedio, habían decidido por su cuenta no ir más allá porque creían que todo estaba perdido y que los militares se rajarían.

Así fue como un golpe que pretendía traer a la República acabó en un estrepitoso fracaso. Los miembros del Comité Revolucionario fueron detenidos, con la excepción de los que consiguieron huir a Francia o esconderse.

Sin embargo, el fusilamiento de los capitanes de Jaca, aportó los mártires que toda revolución necesita y propició que los republicanos se hicieran con el poder tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Pero… Eso es otra historia digna de ser contada.

Más noticias: