¡Viva la Pepa!

Contra el egoísmo, el egocentrismo, la ignominia, la indignidad, la falacia (en sus cuatro tipos) y el matonismo de taberna y pollo frito, hoy por ayer, me sale del alma gritar: ¡Viva la Pepa!

No se me ha parado el reloj, soy consciente de la fecha de hoy y que la efeméride a la que voy a hacer alusión tuvo lugar un día de San José de 1812. Pero, esta columna se publica los miércoles y, como algunos de ustedes se habrán percatado, la única forma de poder combatir al leviatán de la repetición es la de inspirarme en los acontecimientos que cumplen años en el espacio temporal de siete días entre mercuri dies.

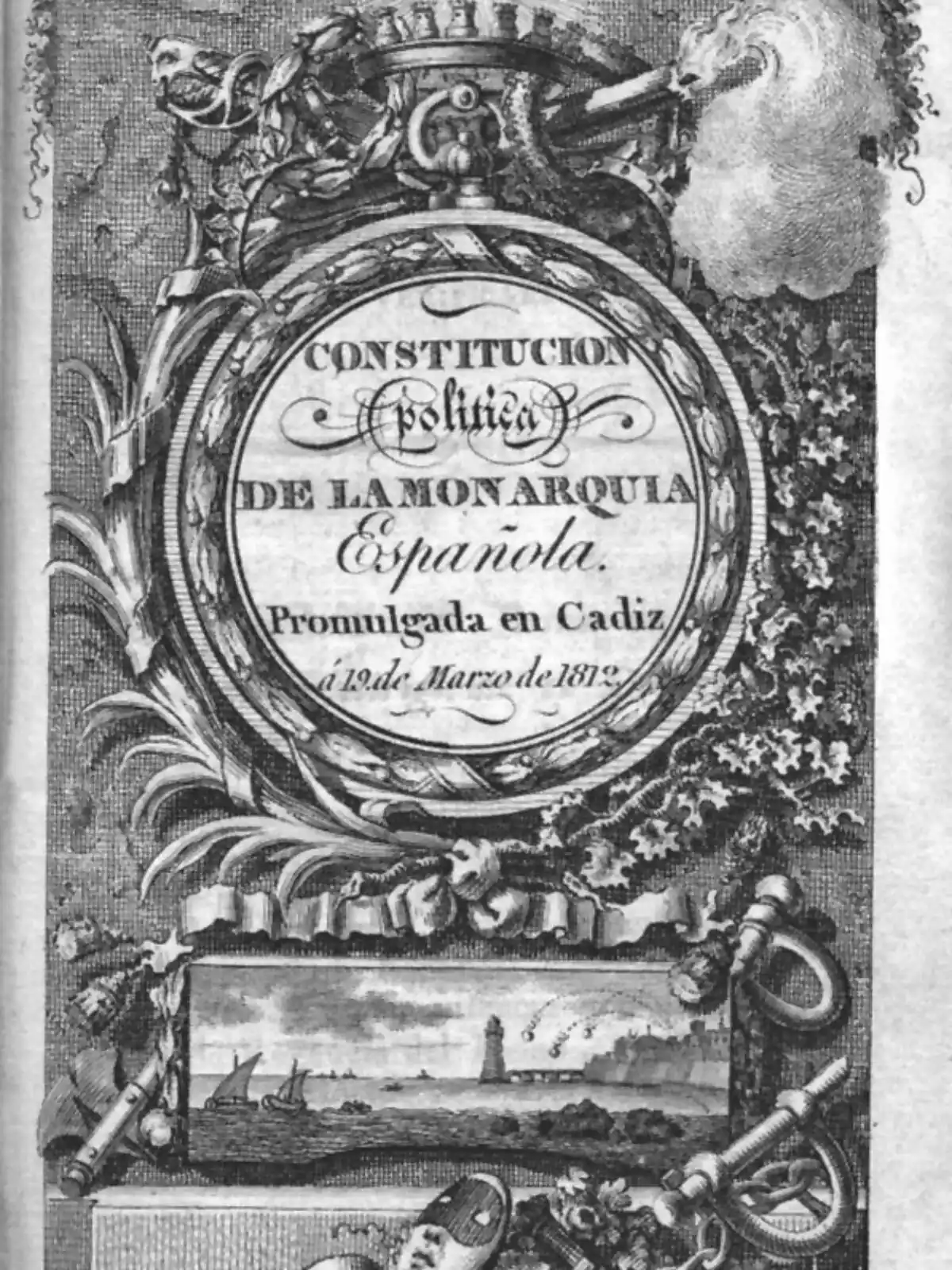

El más interesante de esta semana, por su simbolismo, por lo significativo, por las circunstancias en las que se dio y porque es uno de esos sucesos históricos que aún consiguen unir nuestro respeto por la historia común, es la aprobación de la Primera Constitución Liberal de la Historia de España.

La situación en la que se produjo tan importante hecho no fue para nada sencilla. Con casi toda España ocupada por las tropas napoleónicas, con algunos de los virreinatos en pie de guerra, con dos reyes lejos retenidos al norte de los Pirineos y con una intervención británica que tenía más intereses estratégicos que simpatías por sus “asilvestrados” habitantes.

El Conciso, diario gaditano fiel a los que resistían tras las sólidas murallas de la tacita de Plata, publicó al día siguiente su número 20. El diario costaba un real y en su cabecera, justo bajo la fecha, aparecía el lema “Año V, de la gloriosa lucha del pueblo Español contra la tiranía”.

Anunciaba periódico que el 19 se había leído el Acta procediendo a la ceremonia para prestar juramento de observancia a la Constitución política de la monarquía española. La fórmula para realizar dicho juramento era de nuevo cuño y planteaba la siguiente cuestión:

“¿Juráis guardar la Constitución política de la monarquía española, que estas Cortes generales y extraordinarias han decretado y sancionado?”.

Los diputados se iban acercando a la mesa de dos en dos y pronunciaban el “sí, juro”.

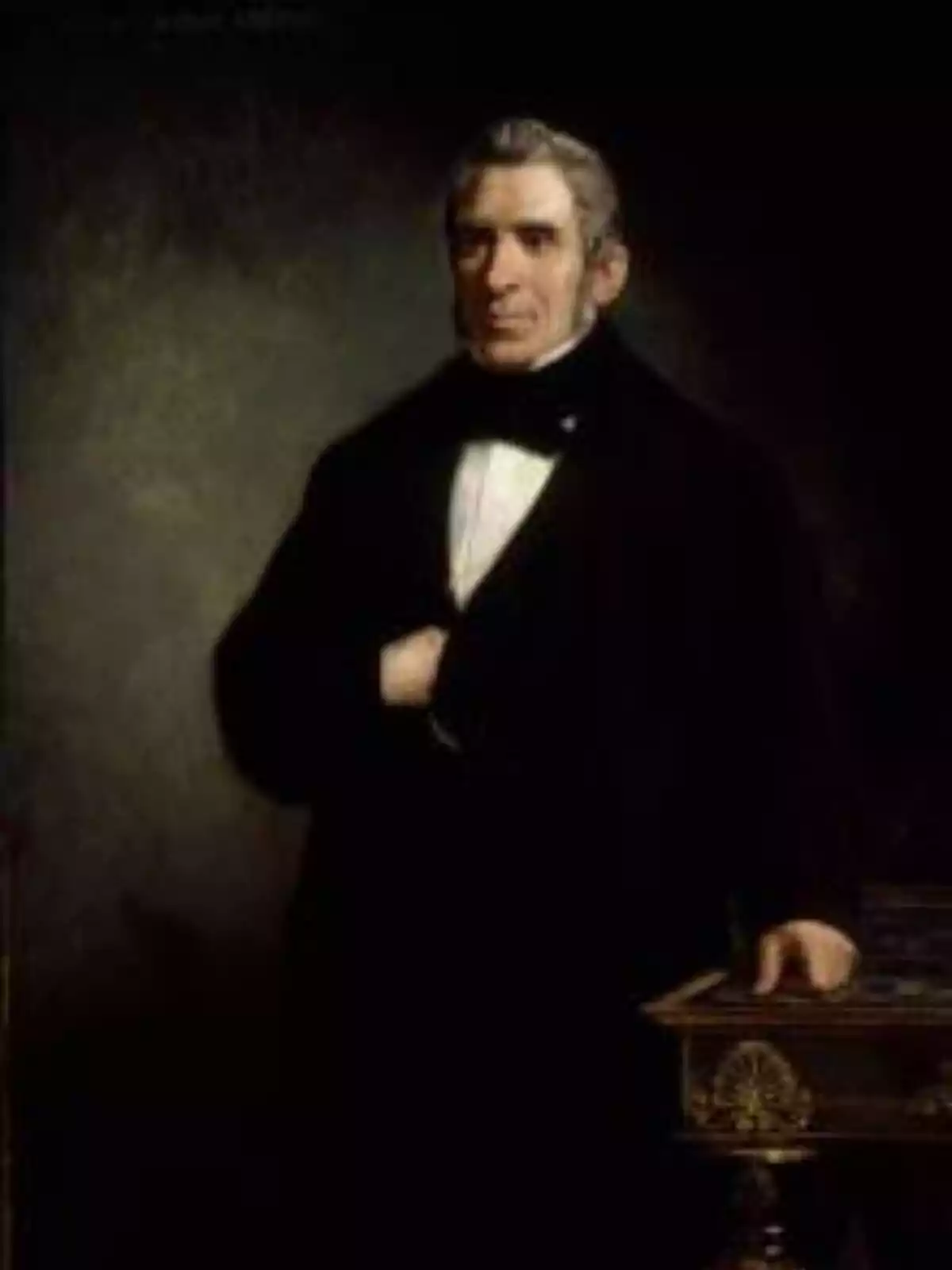

El rey, lógicamente, no estaba presente, pero sí un presidente de la Regencia que asumía el papel de la Corona en tan significativo trance. Joaquín de Mosquera Figueroa y Arboleda Vergara, un español americano, nacido y criado en Nueva Granada, era quien representaba a Fernando VII hasta que este pudiera regresar a pisar el suelo patrio.

D. Joaquín de Mosquera procedía de la nobleza criolla y había llegado a ser gobernador de Cartagena de Indias en 1785, cuando aún no contaba treinta años.

Hasta 1809 no había pisado suelo español. Era uno de los diputados que representaban a Popayán en la Junta Central y uno de los cinco regentes elegidos inicialmente. Posteriormente, desde enero de 1812, pasó a ser presidente de la Regencia, máximo cargo de la nueva estructura de Gobierno que se estaba organizando por las Cortes gaditanas, que eran, por demanda geo estratégica, las españolas.

Pocos días se veían en Cádiz con una lluvia tan continua como la de aquella tarde, a pesar de ello, concurrió mucha gente que repetía, según la prensa, los ecos de: ¡Viva, viva la nación!

Toda la terminología liberal estaba en el ambiente de aquel día 19 de marzo. Las palabras patria y nación se hospedaban en boca de todos. Agustín de Argüelles se despachó al salir de las Cortes, mostrando en su mano el nuevo texto constitucional, con un “¡Españoles, ya tenéis patria!”. No es que la patria que mencionaba en sus escritos Fray Bartolomé de las Casas o la que lloraba Quevedo no hubiera existido antes. Esta patria era otra cosa. Los ciudadanos no eran meros súbditos en las tierras y posesiones de un señor, ahora, la patria era de todos. Hijos de un mismo sol y tributarios de un mismo arroyo, que diría otro dirigente español siglo y cuarto después.

La prensa no tenía paños calientes para el que se sentaba en el trono del Palacio Real de Madrid y su odiado hermano. Se citaba a ambos corsos, adjetivando a uno como el Botellas y a ambos como prototipo de bárbaro opresor.

Discursos hubo, en aquella gloriosa jornada, alguno digno de ser leído incluso 212 años después: “Correrán los días y cuando la mano incansable del tiempo haya colocado a largas distancias, la serie prodigiosa de los acontecimientos que forman el magnífico cuadro de un pueblo inerte y abandonado, resistiendo y triunfando del poderío y astucia de Bonaparte”. Ese mismo pueblo envuelto en sangre, en desolación y ruina, se acordó que era menester asegurar su libertad civil tanto como su independencia.

En un momento tan sumamente crítico de la historia de España, en plena guerra contra el Ejército más poderoso del mundo y como único baluarte que se resiste a caer ante la adversidad, los diputados a Cortes, como los músicos del Titanic, tocaban la melodía de la libertad mientras su barco parecía hundirse a su alrededor.

Españoles de aquí y de allà, con un regente con acento criollo al que, incluso, apodaban el colombiano por su notada procedencia. Presentaron un texto que marcaba el inicio del éxito del movimiento liberal español. Por primera vez se pedía al monarca ceder en su soberanía divina. Eran las Cortes de la “Nación Española”, pues así se identifican en su preámbulo y en su primer artículo definía a la misma como “la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”. Una nación española, libre, independiente y que no podía ser patrimonio de ninguna familia ni persona. La nación, por primera vez, recibía la responsabilidad de la soberanía.

Los españoles se comprometían con una serie de obligaciones: El amor a la patria, ser justos y benéficos, fieles a la Constitución, obedientes a la ley y respetuosos con las autoridades establecidas. Obligados, sin distinción alguna, a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado y, por supuesto, a defender la patria con las armas, cuando fuera llamado por ley. Porque, ahora, la patria era de todos.

Una nueva luz se prendía sobre los designios de un Imperio que, en su metrópoli, sangraba por resistir a su independencia y en sus territorios de Ultramar sufría las deslealtades de algunos de sus hijos que veían en el doloroso trance la ocasión para cabalgar en otra dirección.

210 años después de que un regente español hubiera nacido en uno de sus virreinatos, un hombre de origen indio se convertía en el primer ministro de los británicos.

La felonía de un rey acabó con las ilusiones de un pueblo que, no obstante, no se resignó ni agachó la cabeza y trató de reivindicar su libertad en varias ocasiones hasta que llegó un nuevo viento anti absolutista, contestado por un hermano de Fernando VII y que derivó en tres guerras civiles de consecuencias mucho más trágicas de lo que la historia ha querido recordar.

Dos sistemas, el liberal, basado en la igualdad de los individuos antes que en los derechos de los territorios y otro apoyado en la ley vieja, en la tradición y la costumbre; desangraron aquella nación que tanto vitoreaban los gaditanos y lo hicieron en guerras civiles porque, a falta de que alguien tan osado como el pequeño corso tuviera los bemoles de volver a intentar pisar estas tierras y unir con ellos a los tercos hispanos; sus habitantes, haciendo gala de su resiliente vocación cainita, no dejaron de matarse durante más de un siglo.

Hoy no nos matamos, aún, pero estamos desplegando toda nuestra artillería de vileza, odio y mala leche. Va siendo hora de que quienes más agitan, remueven las entrañas y fomentan el refugiarse en esquinas; vayan echando el freno porque el que siembra vientos, recoge tempestades.

Contra el egoísmo, el egocentrismo, la ignominia, la indignidad, la falacia (en sus cuatro tipos) y el matonismo de taberna y pollo frito, hoy por ayer, me sale del alma gritar: ¡Viva la Pepa!

Más noticias: